其实,孩子和我们成人一样,心里很希望能被需要,这是他们内心成长的欲望。当我们懂得适时的示弱、有求于他们的时候,他们就会很乐于来帮助我们。

适时的向孩子“示弱”,不仅能借此激发孩子内心的积极力量,还能拉进亲子间的亲密关系。相反,如果我们处处表现得无所不能,孩子成长的动力就会被压抑和弱化。

1 超人妈妈,真的完美吗?

前两天我的好朋友花花,一脸认真的跟我说很羡慕我,有一个懂事贴心的女儿。说罢,叹了口气,说自己就没那么好命,生了一个调皮捣蛋,从不懂得心疼人的儿子,心累。

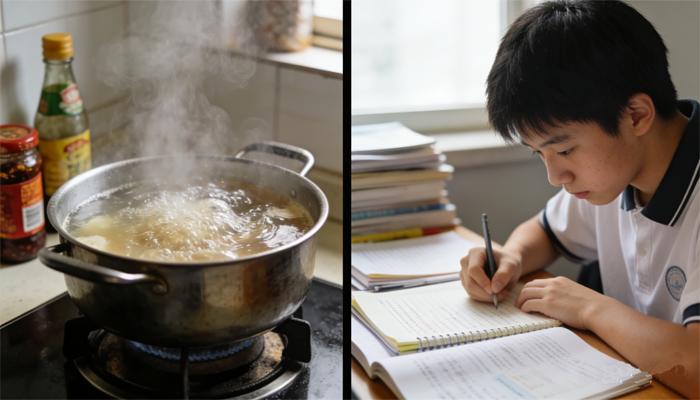

花花是我朋友圈远近闻名的超人妈妈,“下得了菜场,上得了课堂,做得了蛋糕,讲得了故事,懂得了琴棋,想得出创意,搞得了活动”,只要是儿子的事,她都能做得面面俱到。

看着花花一脸娇嗔的埋怨,我打趣她,“你那么强,活该你累!” 这句话是几分玩笑,却也是几分实话。

花花对儿子的一应需求拼尽全力,超人一般的存在,从不向孩子示弱,久而久之自己累,孩子也习以为常,当然不知道如何心疼妈妈了。

日常生活中,像花花一样的“超人”妈妈有很多,觉得自己多干点活,就是给孩子做好的榜样,就是对孩子的爱。 但事实是,有时候在孩子面前示个弱,求个助,不仅能让孩子学会更多的劳动技能,还能促进亲子感情,培养孩子的责任心。

2 示弱,是亲子关系的秘密武器

前不久有两位朋友来家里玩,见暖暖礼貌而暖心,不住的帮我端茶递水,啧啧称赞,一脸羡慕又气急的说,“都是一样大的孩子,怎么我家的孩子就又懒又不听话,每次都能气得原地爆炸。”能看出来她们急切想要从我这儿得到一个“不一样”的答案。

但事实是,我心里较真切的想法是,哪有那么多高深莫测的道理啊,只不过我会“撒娇”、会“示弱”罢了。

日常生活中,我常常会向暖暖撒娇示弱,并且这招屡试不爽。暖暖有个坏习惯,不到万不得已憋到不行的时候就不愿意去厕所,但有时候遇到去看电影,或是长途出行,就很难搞,那种火急火燎的中途去找厕所的经历,真的很要命。

后来,我想了一个办法,会撒娇和示弱的说,“暖暖,妈妈想去趟厕所,你陪妈妈一起去好吗?妈妈不想一个人去。”一般这个时候,暖暖都会屁颠屁颠的陪我去,没有一点抗拒心理的把厕所上了。

其实,我这种“撒娇”“示弱”也发挥到生活的方方面面,比如: 妈妈拎不动这么多东西,你帮我拎一些好不好? 妈妈今天忙了一天好累,帮妈妈拿双拖鞋换一下好不好? 妈妈生病了不舒服,帮妈妈倒杯水喝好不好?谢谢宝贝了。几乎每次暖暖都会积极的回应我,有时候还会心疼的说“妈妈辛苦了”,甚至主动来照顾我。

其实,孩子和我们成人一样,心里很希望能被需要,这是他们内心成长的欲望。

当我们懂得适时的示弱、有求于他们的时候,他们就会很乐于来帮助我们。

适时的向孩子“示弱”,不仅能借此激发孩子内心的积极力量,还能拉进亲子间的亲密关系。相反,如果我们处处表现得无所不能,孩子成长的动力就会被压抑和弱化。

3 越会示弱的妈妈,活得越轻松

在这个超人妈妈、女强人盛行的年代,面对孩子我们总是有意无意的佯装成坚强的妈妈,但其实又有多少时候,面对孩子的调皮捣蛋不听话,我们又不知不觉中沦落为情绪的奴隶,声嘶力竭的指责着孩子。

然而,这种方式,只会让我们的内心越来越虚弱、绷紧、无助。并且,当孩子被妈妈吓坏的时候,又怎么会有很多能量来爱妈妈呢?相反,孩子只会因为恐惧、压力而向我们妥协,抑或是离开我们,甚至还会积压对我们的恨。

正如我看到的一篇文章中所说的那样: “用愤怒、指责、抱怨的方式来获得爱,成功率低之又低。即使是对方满足了我们的需求,也常常只是妥协的一种结果,并非发自内心真心的爱。但用脆弱、赞扬、撒娇、示弱的方式,却会得到一些爱,并且给的人还会很满足。

在一段关系中,如果想得到对方的爱,示弱是个很好的办法。示弱不一定得到,但是逞强是一定得不到的。” 这段话同样适用于亲子关系,很多时候我们对孩子与其逞强、指责、声嘶力竭,不妨撒撒娇示示弱,既放松了自己,也亲密了亲子关系。

越会示弱的妈妈,反而越活得轻松。

4 适当示弱,是妈妈的必修课

其实,很多时候妈妈太无所不能,反而会让孩子畏手畏脚,缺少勇气和担当,甚至是限制孩子的成长,令孩子产生弱小感,削弱孩子独立面对外界的能力。

因此,在适当的示弱,甚至可以说是每位妈妈的必修课。

当妈妈懂得示弱,向孩子展现软弱屈服的一面时,孩子也像自己一样内心里有着恐惧、有着怯懦,这对他们的心理冲击力比“示威”大得多,更容易激起孩子的内动力,带动孩子的积极主动性。

示弱,能够树立孩子的自信,逐步培植孩子强大的内心。

示弱,能增强孩子的责任感,带动孩子的积极主动性。

示弱,能增强孩子的成就感,激起孩子的内驱力而更加出色。

更为重要的是,向孩子示弱,能焕发孩子内心那份较纯朴的感情——爱与感恩。

所谓育儿,哪有那么多高深莫测的大道理,其实每个出色孩子的背后,都有个会示弱的妈,因为,较柔软的较坚强。

打开微信扫一扫

加入竞思注意力培养交流群

聂方

聂方

自闭症是一种复杂的精神障碍,目前尚无彻底根治的方法。然而,全世界公认的最有效治疗方法是康复训练。以下是一些帮助改善自闭症儿童症状的方法: 1、应用行为分析疗法 (ABA):ABA基于科学原理,通过建立和加强积极的行为,减少不适应行为,并提高自闭症儿童的社交和学习能力。 2、言语和语言治疗:这种方法有助于发展自闭症儿童的语言和沟通能力,包括使用图像和助听器等辅助工具,以及通过语言模型和社交技巧的训练来提高交流能力。 除了以上两个方法之外,家长还可以采取一些实际操作的方法来帮助改善孩子的症状,例如与伙伴合作玩游戏、目光接触训练、呼名应答训练、亲子身体接触和社会交往训练等。虽然自闭症无法完全根治,但早期干预和持续的康复训练可以显著改善孩子的生活质量。 ...

老师:聂方区域:重庆518阅读

李冬梅

李冬梅

自闭症是一种复杂的神经发育障碍,会影响孩子的社交互动、沟通能力和行为模式。虽然每个孩子的经历都不同,但根据研究和临床观察,目前总结出以下一些关于自闭症患者成年后的情况: 1、独立生活、学习和工作:一些自闭症患者在成年后可以像普通人一样正常生活。他们可以与人正常交往,但在社交过程中,旁人或是患者自身,还是可以明显感觉到一些异样。这些患者通常需要一定的支持,但可以在学习和工作方面取得成功。 2、基本独立生活、学习、工作:另一部分自闭症患者在成年后基本能够独立生活、学习和工作,但仍需要一定程度的帮助。这可能包括日常生活技能、社交技能和情感管理。 3、有保护或帮助的简单工作:一些患者可以在有照看的前提下做一些简单的工作,但需要明确的保护或帮助。这可能涉及到就业培训、适应性工作环境和社会支持。 4、居家生活自理,但没有外出工作能力:部分自闭症患者可以在家中自理,但没有外出工作的能力。他们需要看护,外出活动也需要有人陪伴。 ...

老师:李冬梅区域:上海364阅读

达美志

达美志

抽动症(Tourette综合征)是一种神经发展障碍,其特征是患者出现多种不自主的运动和声音抽动。这些不自主的运动抽动可能包括眨眼、咧嘴、耸肩、摆动手臂等,而不自主的声音抽动可能包括喉咙清嗓、咳嗽、吸气等¹、抽动症通常在儿童时期开始出现,但也可以在成年时期发生。抽动症的严重程度和表现形式因人而异,从轻微的不自主动作到严重影响日常生活的症状都有可能。 1、抽动症能自愈吗? 抽动症有自愈的倾向,但自愈率极低,只有约5%左右的患者会自然缓解。 对于症状较轻微的患者,抽动可能会持续几周或几个月后自行减退或消失。但仍需注意,可能会在特定情况下再次复发。 对于症状已经持续超过1年以上,出现多个部位的抽动且症状较严重的患者,很难自愈,一般需要通过药物治疗等方式加以控制。 2、抽动症长大会好吗? 随着孩子年龄的增长,有部分孩子可以集中注意力以减少抽动的情况,也会找一些技巧来避免抽动的问题。 然而,大部分孩子的抽动症状会一直持续到成年。研究表明,抽动障碍的症状可以随着年龄增长和脑部发育逐渐完善而减轻或缓解,到成年期时半数患者可完全缓解,30-50%症状减轻,对工作和生活质量无影响,但仍有5%-10%的患者症状迁延不愈。 3、共患病也要重视 抽动症患者常伴有各种共患病,如多动症、强迫障碍、学习障碍、情绪或行为问题等。这些共患病对儿童的损害往往比抽动症本身严重得多。 评估和发现抽动症的共患病同样重要,不仅要看到表面上的抽动症症状,还要关注深层被隐藏起来的心理抽动症以及并发症。 因此抽动症不是会自愈的疾病,而及早干预和治疗对于孩子的健康和生活质量至关重要。 ...

老师:达美志区域:上海520阅读

蔡丽全

蔡丽全

抽多动症并不是由于父母凶多了所造成的。实际上,临床上并没有“抽多动症”这个疾病名称。不过,你可能指的是抽动秽语综合征(也称为抽动症)或多动症。这两者都是神经发育障碍,与家庭教养方式无直接关联。让我们来详细探讨一下: 1、抽动秽语综合征(抽动症):这是一种神经发育障碍,表现为不自主的肌肉运动(抽动)和出现不适当或冒犯性的言语(秽语)。其发病原因可能包括遗传因素和脑部结构异常。 2、多动症:多动症是一种常见的儿童神经发育障碍,表现为注意力不集中、过度活跃和冲动。遗传因素在多动症的发病中起到重要作用,但环境因素也可能影响症状的严重程度。父母的教养方式通常不是直接导致多动症的原因,但父母的态度和行为可能对儿童的行为和情绪产生负面影响,加剧症状。 家长应该耐心陪伴孩子,避免对其发泄不良情绪。除此之外,综合检查评估和规范的医学治疗对于处理这些疾病非常重要。 ...

老师:蔡丽全区域:重庆248阅读

李冬梅

李冬梅

自闭症是一种因脑部功能异常导致身心发展障碍的疾病,学名又叫孤独症。通常来说自闭症儿童大多都是因为先天因素导致的,以下是会导致孩子自闭症的遗传和环境因素: 遗传因素:遗传基因变异是自闭症的主要原因。目前已发现与自闭症相关的100多个基因。同卵双胞胎中,一个患病,另一个患病几率高达50%-90%。 环境因素:孕期和生产期间的危险因素,如不良用药、感染病毒、难产等,也可能影响胎儿发育,增加自患病风险。 虽然目前无法完全治愈自闭症,但早期干预可以有效控制病情。科学的干预训练可以帮助孩子融入社会,提高语言、社交和生活自理能力。因此,早发现、早干预至关重要。 ...

老师:李冬梅区域:上海296阅读

广州“饮汤”哲学:考前如何为孩子煲一锅“心理老火汤”?

广州“饮汤”哲学:考前如何为孩子煲一锅“心理老火汤”?

食材:精准的“营养汤”,补能量:考前大脑高速运转,需要优质“燃料”。借鉴广州汤品的食补理念,在饮食上提供富含Omega-3的鱼类(如清蒸鲈鱼)、稳定血糖的杂粮和富含维生素的时蔬。

编辑:竞思

错题本的“考前激活”策略

错题本的“考前激活”策略

从“厚”到“薄”:引导孩子对错题进行二次筛选。圈出那些因 “概念不清” 和 “思路卡壳” 而错的题目,暂时放过因粗心或计算失误的题。目标是将复习范围缩到最小、最核心的薄弱点。

编辑:竞思

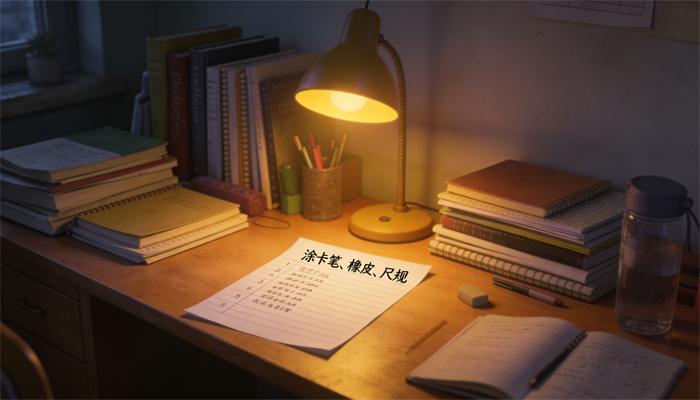

文具与流程:用确定性对抗考场焦虑

文具与流程:用确定性对抗考场焦虑

准备“标准化文具包”:考前两天,与孩子一起按清单(至少2支书写顺滑的笔、涂卡笔、橡皮、尺规等)准备好所有文具,并装入透明的笔袋。多备一套,放在显眼处。

编辑:竞思

考前家长的“情绪自查”

考前家长的“情绪自查”

你是否无意中流露出“结果恐惧”?例如,唉声叹气地谈论“考不好怎么办”,或反复强调“某某家孩子去年考得如何”。

编辑:竞思

考前沟通的“减压话术”

考前沟通的“减压话术”

“我看到你很努力在规划/坚持,这本身就非常棒。” (肯定努力和策略,而非能力) “不管这次结果如何,你都是我们的孩子,我们永远爱你、支持你。” (给予无条件的爱与安全感,解除后顾之忧)

编辑:竞思